Si chiama OGLE-2013-BLG-0341LBb, si trova a 3.000 anni luce da qui ed è freddissimo. Ma è anche il primo esopianeta potenzialmente abitabile a viaggiare sull'orbita di un sistema binario: una scoperta che ampia gli orizzonti di ricerca per pianeti di tipo terrestre al di fuori del Sistema Solare.

Non sappiamo se il gruppo di ricerca internazionale guidato dal professor Andrew Gould della Ohio State University abbia aspettato di proposito il 4 luglio per pubblicare la sua ricerca sulle colonne di Science, ma sembra meritarsi, almeno a una prima occhiata, tutti i fuochi d’artificio per la Giornata dell’Indipendenza.

OGLE-2013-BLG-0341LBb, un pianeta individuato nell'aprile 2013 e appartenente a un sistema stellare binario a 3.000 anni luce dalla Terra, risponderebbe ai requisiti di abitabilità: una scoperta che allarga la ricerca di esopianeti a sistemi stellari cui appartengono almeno la metà dei ‘soli’ che illuminano la Galassia.

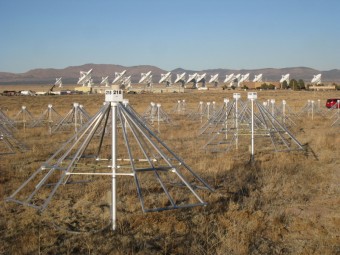

Il pianeta si è rivelato agli occhi attenti dell’Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), il progetto astronomico polacco con base all'Università di Varsavia e che si occupa principalmente di materia oscura usando la tecnica delle micro-lenti gravitazionali.

“Prima dell’oscuramento dovuto al passaggio del pianeta di fronte alla stella attorno cui orbita,pensavamo a un semplice fenomeno di microlensing dovuto a una seconda stella a circa 20.000 anni luce da Terra, nella costellazione del Sagittario”, spiega Gould.

Invece si tratta di un pianeta che ha due volte la massa della Terra e orbita attorno a una delle stelle che appartengono al sistema binario, quasi alla stessa distanza che separa il Sole dal pianeta che abitiamo. Tuttavia, dal momento che la stella ospite è di gran lunga più debole del Sole, il pianeta ‘gode’ di un clima decisamente più rigido di quello terrestre e che tutt'al più ricorda le lune ghiacciate di Giove.

Lo studio fornisce di fatto le prime evidenze scientifiche dell’esistenza di esopianeti con orbite simili a quella della Terra, anche in sistemi binari dove le stelle non distano molto l’una dall'altra. E anche se OGLE-2013-BLG-0341LBb è troppo freddo per poter ospitare la vita, non è sbagliato dire che si trovi esattamente nella fascia di abitabilità del sistema stellare.

“Questa scoperta amplia notevolmente il nostro orizzonte di ricerca in fatto di esopianeti abitabili in un prossimo futuro”, sostiene Scott Gaudi, docente della Ohio State University. “Metà delle stelle nella nostra galassia appartengono a sistemi binari. Non avevamo idea che pianeti simili al nostro potessero originarsi anche in queste condizioni e all'interno della fascia di abitabilità”.

Certo andare a caccia di esopianeti all'interno di sistemi binari non è quello che si dice un gioco da ragazzi: la luce della seconda stella rende difficoltosa l’interpretazione dei dati. “Con le micro-lenti gravitazionali però – spiega Gould – ci è possibile concentrare l’attenzione su come la gravità del sistema stella-pianeta vada a influire sulla stella più lontana”.

Uno strumento in più nella ricerca di pianeti in sistemi binari: “Ora sappiamo che con le microlenti gravitazionali possiamo scoprire esistenza, massa e distanza di pianeti lontani senza doverci per forza affidare al transito di fronte alla stella”, taglia corto Gaudi.

OGLE-2013-BLG-0341LBb percorre un’orbita distante circa 90 milioni di chilometri dalla stella di riferimento. Stella che è 400 volte meno luminosa del nostro Sole. La temperatura media sul pianeta è di -213° Celsius. La seconda stella del sistema binario dista dalla prima una lunghezza pari a quella che c’è fra Saturno e il Sole, ed è piuttosto debole.