A partite dalla fine di gennaio la sonda, risvegliatasi a dicembre, comincerà a riprendere il pianeta nano fornendo le prime immagini per una migliore analisi dinamica di plutone e le sue lune. Inoltre effettuerà ricerche sullo spazio interplanetario, le radiazioni solari e le nubi di particelle interne alla fascia di Kuiper.

Gennaio 2006, nove anni or sono, la sonda della NASA New Horizons ha iniziato il suo ultimo tratto di viaggio che la porterà allo storico incontro con Plutone. La sonda sta entrando nella prima di diverse fasi di approccio che culmineranno il 14 luglio prossimo (data della presa della Bastiglia) con il primo flyby del pianeta nano chiamato Plutone, a 7,5 miliardi chilometri dalla Terra.

Per la prima volta, ha avuto modo di affermare Jim Green, direttore del Planetary Science Division della NASA presso la sede dell’agenzia a Washington, l’uomo vedrà da vicino, tramite la sonda «questo freddo, mondo inesplorato nel nostro sistema solare».

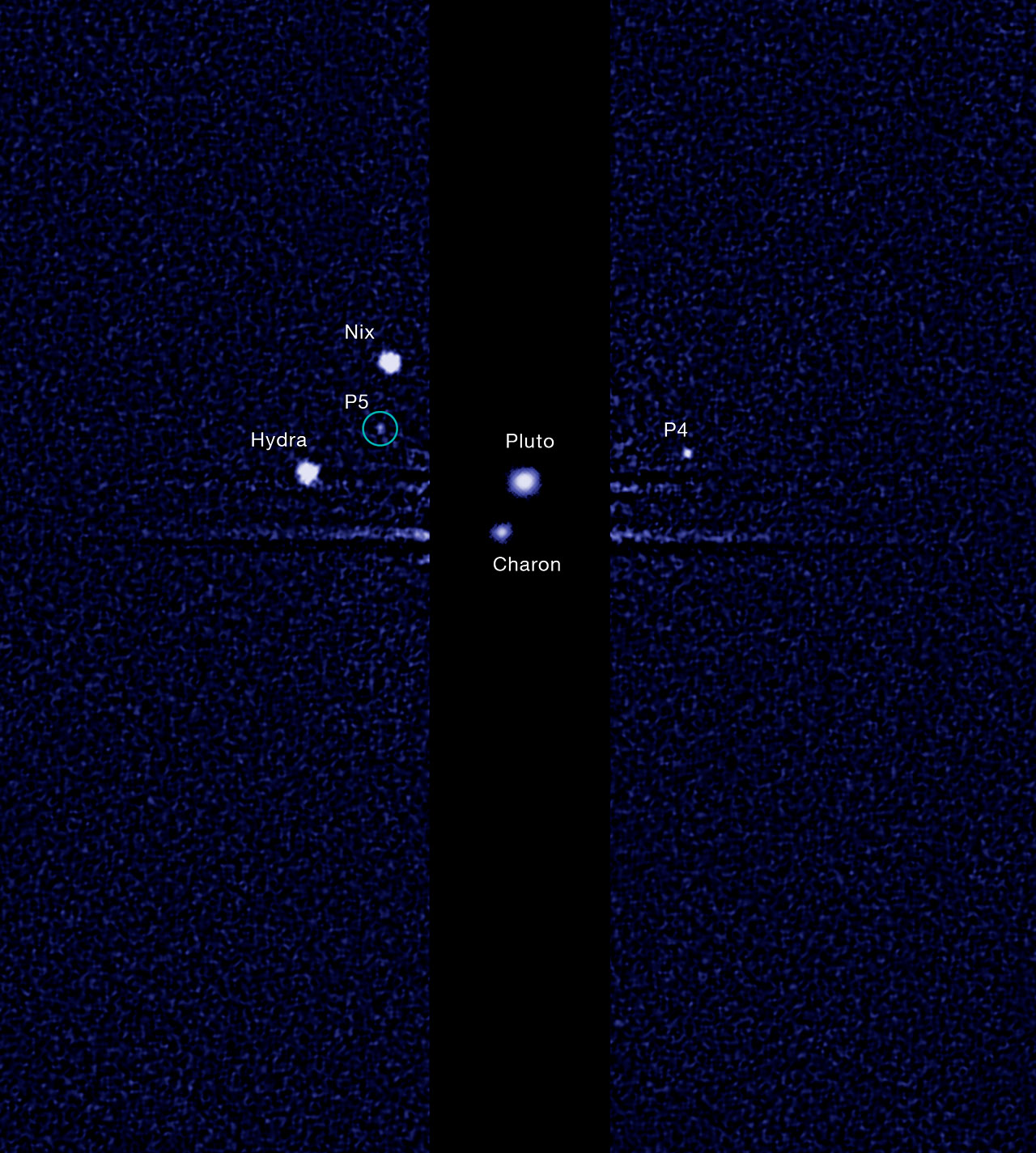

La sonda New Horizons si è svegliata dal suo lungo letargo nel mese di dicembre e passerà presto vicino a Plutone, all’interno delle orbite di cinque delle sue lune. A partire da domenica 25 gennaio la sonda inizierà a scattare immagini, ancora da lontano del pianeta e delle sue lune, grazie alla Reconaissance Imager (LORRI), così da ottenere informazioni importanti sulla dinamica dei satelliti di Plutone. Le immagini inoltre avranno un ruolo fondamentale nella navigazione del veicolo spaziale per i rimanenti 220 milioni km mancanti a Plutone.

Durante questa prima fase di avvicinamento, che durerà fino a primavera, New Horizons condurrà una notevole quantità di attività scientifiche supplementari. Verranno raccolti dati sull’ambiente interplanetario, misurazioni delle particelle ad alta energia provenienti dal Sole, analisi delle polveri particellari nelle zone interne della Fascia di Kuiper. Oltre a Plutone, infatti, la regione esterna e inesplorata del sistema solare, nasconderebbe migliaia di potenziali piccoli pianeti rocciosi.

Altre ricerche e studi inizieranno in primavera, quando le telecamere e gli spettrometri di bordosaranno in grado di fornire immagini ad una risoluzione maggiore di quella ottenibile cone i telescopi a Terra. Il che permetterà di orrenere immagini utili a mappare Plutone e le sue lune con migliore precisione rispetto a missioni e studi precedenti.

Fonte:INAF