La materia organica di recente rilevata dal rover Curiosity della NASA, non sarebbe stata contaminata dalla Terra.

Un team di scienziati tedeschi e britannici ha suggerito che il composto gassoso provenga dal suolo di Marte e che il carbonio e l'idrogeno, probabilmente derivino da meteoriti che caddero sulla superficie del pianeta. Questa ipotesi è supportata da misurazioni isotopiche effettuate dagli scienziati in cui sarebbero stati replicati alcuni degli esperimenti del lander su Marte.

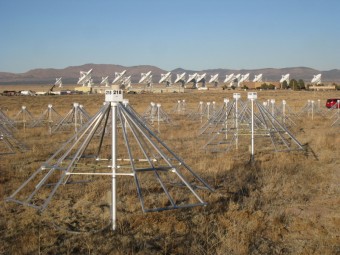

La questione se vi sia sostanza organica su Marte, un requisito essenziale per la vita, è stato dibattuto dalla comunità scientifica per un lungo periodo. Per risolvere questo problema, il rover della NASA Curiosity, che è atterrato su Marte nel mese di agosto del 2012, ha condotto numerose indagini sul suolo. A seguito del riscaldamento di alcuni campioni di terreno, furono ritrovate delle semplici molecole organiche. Una delle sostanze rilevate fu il clorometano, contenente atomi di carbonio, idrogeno e cloro. Secondo gli esperti della NASA, tuttavia, questo composto potrebbe essersi formato durante gli esperimenti di riscaldamento del suolo ovvero da una reazione tra perclorati nel suolo marziano e una sostanza chimica a bordo. Così, anche se il cloro nel diclorometano provenisse da Marte, il carbonio e l'idrogeno furono considerati riportati dal rover Curiosity.

È interessante notare che questo tipo di materiale organico era stato anche individuato in precedenti esperimenti durante la missione di Viking nel 1976, ma fu considerato una contaminazione terrestre.

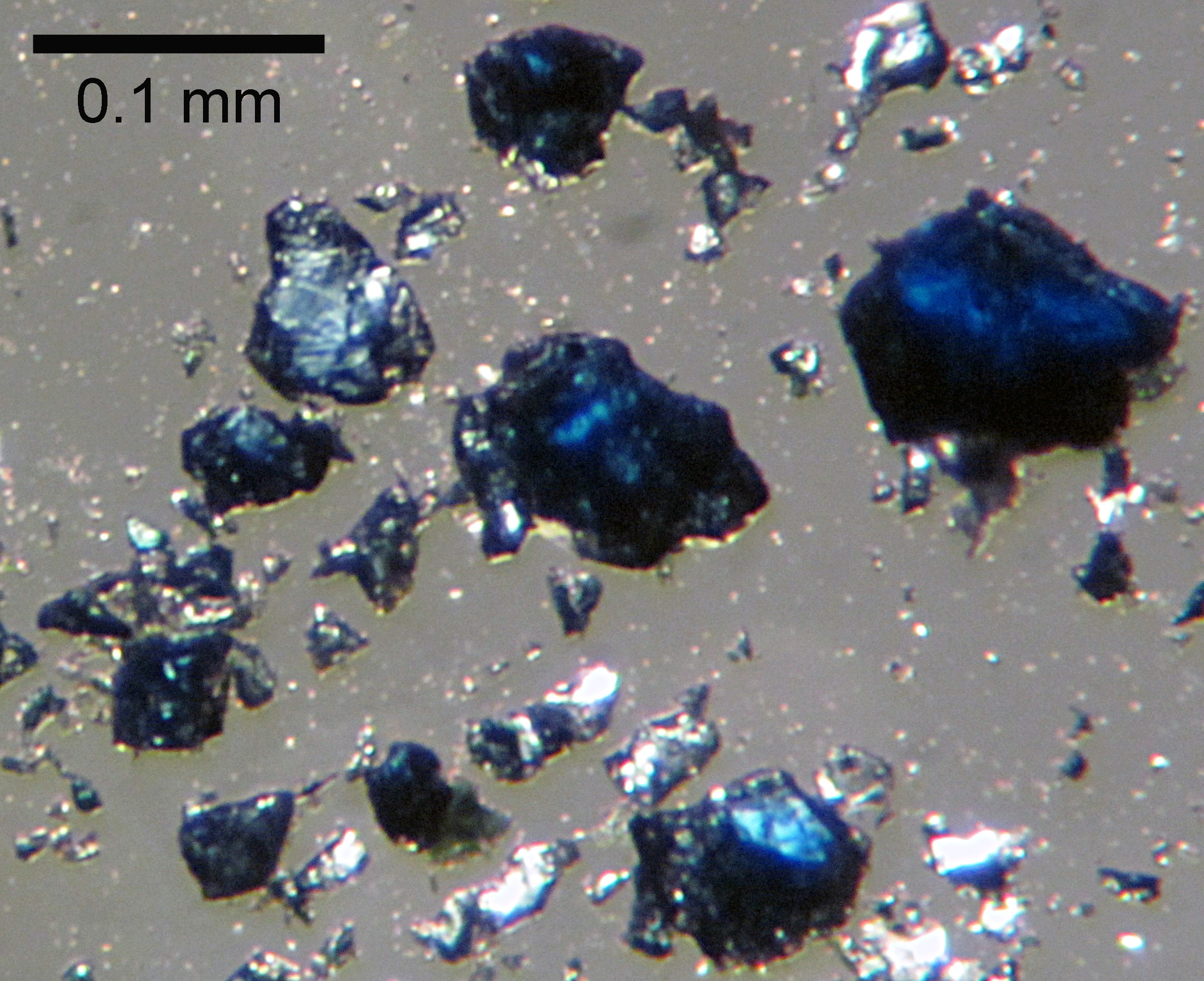

Il team tedesco-britannico di scienziati guidati dal Prof. Keppler ha studiato se ci possa essere un'altra spiegazione per le osservazioni di clorometano su Marte. Ha ipotizzato che il composto organico di clorurato gassoso sia derivato dal suolo marziano mentre il carbonio e l'idrogeno siamo giunti da meteoriti. Per sostenere la loro ipotesi, i ricercatori hanno esaminato campioni provenienti da un meteorite di un 4,6 miliardi di anni che cadde sulla terra nel 1969 nei pressi della città australiana di Murchison. Secondo il Prof. Keppler questo materiale meteoritico contiene il due per cento di carbonio. Esperti spaziali presuppongono che una quantità relativamente grande di micrometeoriti con una composizione simile a quella di Murchison cade sulla superficie di Marte ogni anno.

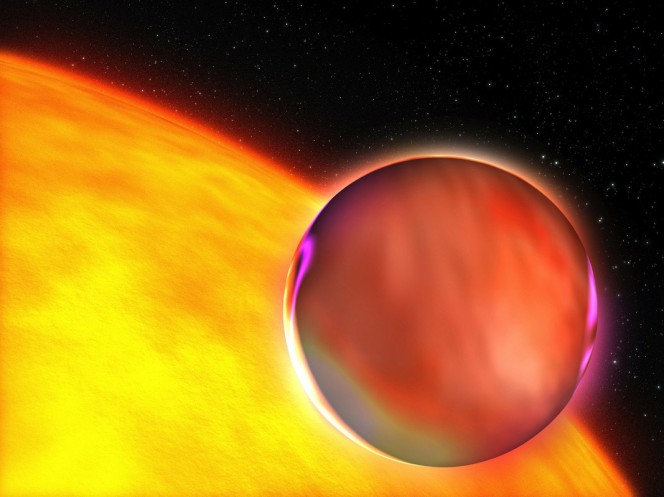

Quando Frank Keppler ed i suoi colleghi hanno riscaldato il materiale meteoritico di Murchison in presenza di cloro hanno osservato la formazione di diclorometano. "Il rapporto pesante tra gli atomi di carbonio pesante e di idrogeno leggeri, noti come l'impronta digitale isotopica di un gas, mostrano chiaramente che il materiale organico ha un'origine extraterrestre" dice il Prof. Keppler. Gli scienziati hanno trasferito i loro risultati alle condizioni della superficie di Marte che ricevono meteoriti di composizione analoga. "Quindi il clorometano che è stato trovato da due distinte missioni su Marte potrebbe essersi formato sul suolo marziano, mentre il carbonio e l'idrogeno avrebbero avuto origine dalle micrometeoriti che piovono su Marte", ha spiegato il Prof. Keppler.

"Tuttavia, non si può escludere che gli ipotetici microrganismi vissuti sul pianeta, possano aver fornito una frazione della sostanza organica". Lo scienziato Heidelberg presuppone che in future missioni su Marte l'impronta isotopica del diclorometano potrebbe determinare se la sua origine è proveniente da materiale organico di natura marziana o se sia stato depositato da meteoriti o contaminato dai lander inviati dalla Terra.

Frank Keppler guida il gruppo di lavoro di biogeochimica presso l'Istituto di Heidelberg Università degli Studi di Scienze della Terra. Oltre agli scienziati di Heidelberg hanno contribuito a questa ricerca anche gli esperti del Max Planck Institute di Chimica a Magonza e alla Scuola di Scienze Biologiche presso Queen University di Belfast.

Traduzione a cura di Vito Di Paola

Fonte

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141113110018.htm

Un team di scienziati tedeschi e britannici ha suggerito che il composto gassoso provenga dal suolo di Marte e che il carbonio e l'idrogeno, probabilmente derivino da meteoriti che caddero sulla superficie del pianeta. Questa ipotesi è supportata da misurazioni isotopiche effettuate dagli scienziati in cui sarebbero stati replicati alcuni degli esperimenti del lander su Marte.

La questione se vi sia sostanza organica su Marte, un requisito essenziale per la vita, è stato dibattuto dalla comunità scientifica per un lungo periodo. Per risolvere questo problema, il rover della NASA Curiosity, che è atterrato su Marte nel mese di agosto del 2012, ha condotto numerose indagini sul suolo. A seguito del riscaldamento di alcuni campioni di terreno, furono ritrovate delle semplici molecole organiche. Una delle sostanze rilevate fu il clorometano, contenente atomi di carbonio, idrogeno e cloro. Secondo gli esperti della NASA, tuttavia, questo composto potrebbe essersi formato durante gli esperimenti di riscaldamento del suolo ovvero da una reazione tra perclorati nel suolo marziano e una sostanza chimica a bordo. Così, anche se il cloro nel diclorometano provenisse da Marte, il carbonio e l'idrogeno furono considerati riportati dal rover Curiosity.

È interessante notare che questo tipo di materiale organico era stato anche individuato in precedenti esperimenti durante la missione di Viking nel 1976, ma fu considerato una contaminazione terrestre.

Il team tedesco-britannico di scienziati guidati dal Prof. Keppler ha studiato se ci possa essere un'altra spiegazione per le osservazioni di clorometano su Marte. Ha ipotizzato che il composto organico di clorurato gassoso sia derivato dal suolo marziano mentre il carbonio e l'idrogeno siamo giunti da meteoriti. Per sostenere la loro ipotesi, i ricercatori hanno esaminato campioni provenienti da un meteorite di un 4,6 miliardi di anni che cadde sulla terra nel 1969 nei pressi della città australiana di Murchison. Secondo il Prof. Keppler questo materiale meteoritico contiene il due per cento di carbonio. Esperti spaziali presuppongono che una quantità relativamente grande di micrometeoriti con una composizione simile a quella di Murchison cade sulla superficie di Marte ogni anno.

Quando Frank Keppler ed i suoi colleghi hanno riscaldato il materiale meteoritico di Murchison in presenza di cloro hanno osservato la formazione di diclorometano. "Il rapporto pesante tra gli atomi di carbonio pesante e di idrogeno leggeri, noti come l'impronta digitale isotopica di un gas, mostrano chiaramente che il materiale organico ha un'origine extraterrestre" dice il Prof. Keppler. Gli scienziati hanno trasferito i loro risultati alle condizioni della superficie di Marte che ricevono meteoriti di composizione analoga. "Quindi il clorometano che è stato trovato da due distinte missioni su Marte potrebbe essersi formato sul suolo marziano, mentre il carbonio e l'idrogeno avrebbero avuto origine dalle micrometeoriti che piovono su Marte", ha spiegato il Prof. Keppler.

"Tuttavia, non si può escludere che gli ipotetici microrganismi vissuti sul pianeta, possano aver fornito una frazione della sostanza organica". Lo scienziato Heidelberg presuppone che in future missioni su Marte l'impronta isotopica del diclorometano potrebbe determinare se la sua origine è proveniente da materiale organico di natura marziana o se sia stato depositato da meteoriti o contaminato dai lander inviati dalla Terra.

Frank Keppler guida il gruppo di lavoro di biogeochimica presso l'Istituto di Heidelberg Università degli Studi di Scienze della Terra. Oltre agli scienziati di Heidelberg hanno contribuito a questa ricerca anche gli esperti del Max Planck Institute di Chimica a Magonza e alla Scuola di Scienze Biologiche presso Queen University di Belfast.

Traduzione a cura di Vito Di Paola

Fonte

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141113110018.htm